放疗次数较多,是否真的反映了癌细胞的大量存在,以及病情的严重性呢?

放疗次数的设定,并非直接对应病情的轻重,而是医生根据治疗需求、肿瘤类别以及患者的身体状况等多种因素,综合考量后得出的结果。接下来,将为您深入解读,并附上相关研究资料,助您全面了解放疗的安排。

1. 放疗次数取决于治疗目标

根治性放疗旨在通过放疗使肿瘤显著退缩,甚至完全消失,从而治愈疾病。这种放疗通常需要较多的治疗次数和较长的治疗周期。以早期宫颈癌为例,患者可能需要接受5-6周的放疗,每周进行5次。通过低剂量逐步累积,总剂量达到治疗要求,既能有效杀死肿瘤细胞,又能尽量保护周围的健康组织。

辅助性放疗通常是在手术后进行,目的是消灭术后残留的微小肿瘤细胞,防止癌症复发。辅助性放疗的放疗次数可能会根据患者的具体情况有所不同,一般来说,这种治疗会安排在术后数周内进行,治疗周期相较于根治性治疗时间短。

姑息性放疗的目标是缓解症状,而不是治愈疾病,适用于晚期癌症患者。放疗可以快速缓解部分癌症引起的症状,通常几次高剂量的放疗便能有效改善症状。姑息性放疗的放疗次数较少,通常不需要进行长期治疗。

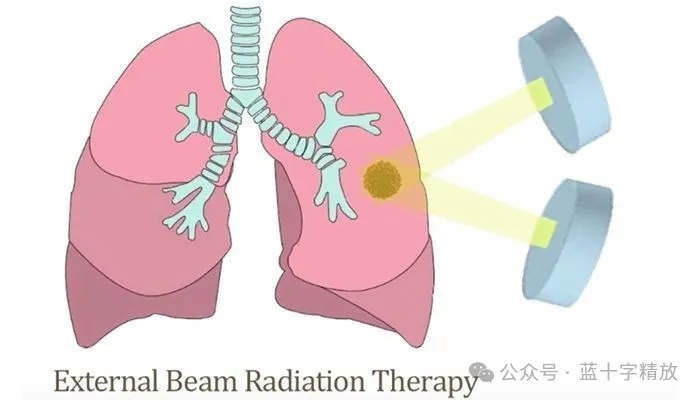

2. 肿瘤类型和位置对放疗次数的影响

不同类型的肿瘤对放疗的效果不同。

高度敏感的肿瘤:如霍奇金淋巴瘤,通常仅需要20-30Gy的总剂量,分数次完成,就能实现良好的控制效果(《Radiotherapy and Oncology》,2021年)。

低敏感的肿瘤:如黑色素瘤,对放疗的反应较差,可能需要联合化疗或免疫治疗来达到更好的效果。

肿瘤的位置同样重要。例如,位于脑部或脊髓旁的肿瘤需要特别小心。医生通常选择多次小剂量放疗,既保证治疗效果,又最大限度减少对重要神经组织的损害(《American Journal of Clinical Oncology》,2022年)。

3. 患者的身体状况对治疗安排的影响

患者的身体耐受力和恢复能力直接影响放疗的安排。

年轻且身体较强壮的患者通常可以接受连续多天的放疗,而老年患者或已有其他健康问题的人可能需要减少总次数,以让身体有足够时间恢复。

《Lancet Oncology》在2018年的一项荟萃分析指出,60岁以上患者接受连续高剂量放疗时,出现严重副作用的风险比年轻患者高出30%以上,显示老年患者的治疗需要更加个性化。